7月17日,色花堂

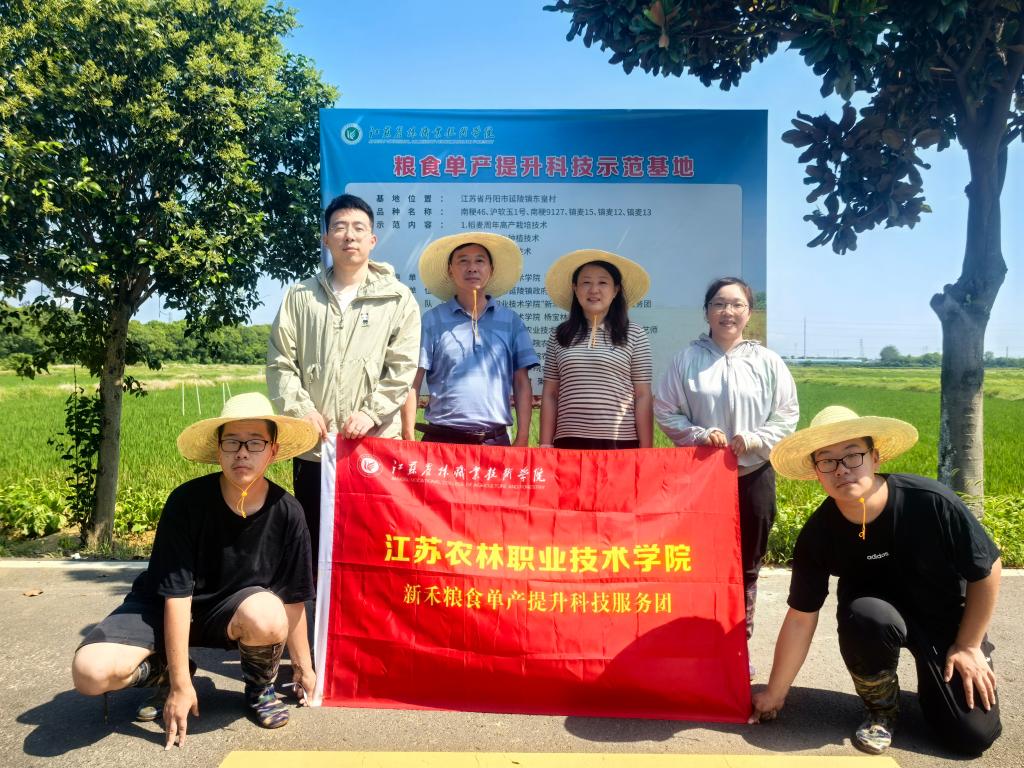

新禾粮食单产提升服务团深入丹阳市延陵镇东皇村,进行水稻苗情考察。江苏省作物学会秘书长杨宝林教授、农学园艺色花堂

党总支副书记董慧带领师生团队在绿浪翻滚的稻田里现场“把脉问诊”,为当地水稻生产开出“科技良方”。

此次指导聚焦南粳46号水稻品种的田间管理。该品种为中熟晚粳类型,分蘖性中等偏强,当前处于9叶期,正是分蘖盛期。杨宝林指出,9叶期需遵循“时到不等苗,苗到不等时”原则,最迟在有效分蘖临界叶龄前(10叶期)开始搁田,确保亩茎蘖苗控制在18-20万穗,避免群体过大导致倒伏风险。针对机插稻根系浅、个体弱的特点,服务团特别强调搁田需采用“轻搁、多次”技术。具体标准为:田边裂小缝、田中硬皮、表土不白时上浅水,反复操作至田土沉实、人走不陷脚,叶片硬直、叶色褪淡。杨宝林现场示范,指导学生通过系统调查分蘖数、叶龄等指标,精准判断搁田时机。服务团还提出了“三看”原则精准控水:看苗情,群体茎蘖数达目标穗数80%时排水轻搁;看地情,黏土田开“井”字沟,沙土田多次轻搁;看天情,日均温>32℃时保留3cm“护苗水”防高温伤苗。

杨宝林总结:南粳46号实现亩产750kg的核心在于精准搁田控蘖。通过叶龄9.5~10.5期启动,结合茎蘖数18~20万/亩的“双指标”验证,并执行裂缝标准的搁田强度,可显著提高成穗率与抗逆性,为高产优质奠定基础。

当前正值暑期高温,董慧特别叮嘱师生团队注意防暑降温,合理安排作业时间,确保科研与实践安全有序推进。她希望大家继续保持高度的专业性和敬业精神,发挥专业优势,为乡村振兴贡献更多科技力量。

此次科技服务为东皇村水稻单产提升提供了切实可行的技术方案,助力农业增效、农民增收。